Questa settimana sempre più persone mi hanno scritto, ponendomi domande sul rapporto tra alimentazione anti-infiammatoria e neurodivergenze.

Sincronicità? Forse. Ma forse c’è dell’altro.

Io credo sia un segnale chiaro che qualcosa si stia muovendo, nella consapevolezza collettiva e nel desiderio di approfondire e integrare.

Anche una bravissima nutrizionista che conosco da diversi anni mi ha scritto – proprio qualche ora fa- interessata ad approfondire se vi fosse un legame tra ADHD e disregolazione di fame e sazietà.

Forse ti starai chiedendo: “ma perché si rivolgono a te, Micol, che sei una psicoterapeuta, per porti domande sull’alimentazione e le neurodivergenze?“

Perché queste persone conoscono il mio lavoro e sanno che porto avanti questo tema da anni, ben oltre la psicoterapia tradizionale, con passione, ricerca, studio continuo e impegno profondo nel costruire ponti tra corpo, mente e ambiente. Integrando conoscenze nutrizionali, neuroscientifiche ed epigenetiche con uno sguardo clinico e umano.

Dopo più di otto anni di formazione e pratica clinica integrata, a stretto contatto con medici e professionisti nazionali e internazionali, ho visto con i miei occhi quanto l’alimentazione possa incidere sul benessere neurobiologico, sia in persone neurotipiche sia neurodivergenti, indipendentemente dall’età anagrafica.

Io stessa sono riuscita a cambiare completamente il mio stile di vita e alimentazione, raggiungendo un benessere personale che mai avrei immaginato. Ho conseguito un Master in Scienze Integrative Applicate, ho approfondito il ruolo dell’infiammazione, del microbioma intestinale, della plasticità neurale, dell’epigenetica, e ogni giorno integro tutto questo nel mio lavoro clinico, con l’obiettivo di favorire un sempre più ampio benessere nella vita delle persone.

In Studio Frame lavoriamo per mettere insieme i pezzi, non per dividerli. Verso una salute che sia davvero integrata.

Infiammazione cronica e neurodivergenze: cosa ci dice la scienza?

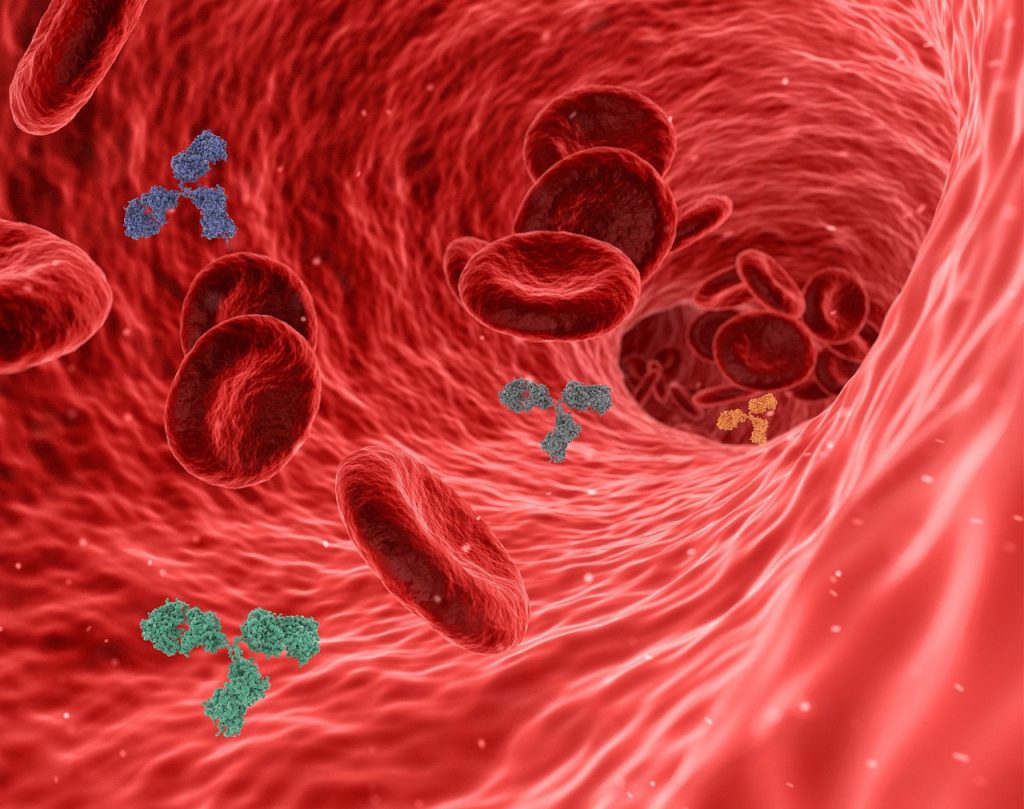

L’infiammazione cronica è una condizione subdola ma persistente che può alterare il funzionamento cerebrale, il tono dell’umore, l’energia e la regolazione neurofisiologica.

Negli ultimi decenni, la clinica ha rilevato un dato ricorrente: molte persone con disturbi legati ad ansia, stress, depressione o PTSD mostrano uno stato infiammatorio di fondo, rilevabile a livello immunitario.

Parallelamente, si è osservato un cambiamento nel panorama infiammatorio generale: le risposte acute sono sempre meno frequenti, mentre prevalgono forme di infiammazione cronica, spesso silenziose ma persistenti, fortemente collegate allo stile di vita.

In questo contesto, l’alimentazione gioca un ruolo centrale nei processi infiammatori cronici — sia nelle persone neurotipiche sia in quelle neurodivergenti — contribuendo ad alimentare o, al contrario, a modulare l’infiammazione sistemica.

Sempre più evidenze indicano che molte condizioni infiammatorie croniche trovano origine nell’intestino, dove uno squilibrio del microbiota e una disfunzione della barriera intestinale possono attivare una cascata immunitaria che si riflette ben oltre il sistema digestivo, fino a coinvolgere il cervello e il comportamento.

Uno studio pubblicato su Metabolites nel 2024 conferma come modulare l’infiammazione attraverso l’alimentazione possa avere effetti positivi sullo sviluppo neurobiologico e sul comportamento.

In parallelo, approfondire concetti come epigenetica e ritmi circadiani ci permette di adottare una visione davvero integrata, specialmente nel lavoro a supporto di persone e Famiglie neurodivergenti e a vedere ogni situazione come unica nel suo insieme, in un equilibrio costante tra genetica, ambiente, scelte quotidiane e stile di vita.

Epigenetica e regolazione neurobiologica: implicazioni per un approccio integrato

L’epigenetica dimostra come le nostre esperienze quotidiane — tra cui alimentazione, sonno, movimento, stress e relazioni — possano influenzare l’espressione genica senza modificare il DNA. Questo significa che il nostro ambiente interno ed esterno può contribuire in modo significativo a regolare infiammazione, plasticità neurale e benessere psico-fisico, anche nelle persone con funzionamento neurodivergente.

Allo stesso modo, i ritmi circadiani — quei cicli biologici di 24 ore che regolano il sonno, la digestione, l’attenzione e la secrezione ormonale — giocano un ruolo cruciale nella stabilità emotiva e cognitiva. Quando questi ritmi sono alterati, come spesso accade nelle storie di vita di molte persone neurodivergenti, l’equilibrio psicofisico può essere compromesso.

Intervenire su questi aspetti — ad esempio migliorando la qualità del sonno, regolarizzando i pasti, favorendo l’esposizione alla luce naturale — diventa parte di un lavoro clinico integrato, che tiene conto della persona nella sua globalità e unicità biologica.

Approfondire questi elementi non è un dettaglio, ma un passo fondamentale per sostenere davvero chi vive e lavora a supporto di persone neurodivergenti.

Microbioma intestinale, barriera intestinale e sistema immunitario

Recenti ricerche internazionali, che vedono la partecipazione di Vassilios Fanos come co‑autore, stanno gettando luce sui modi in cui il microbiota intestinale, la barriera intestinale e il sistema immunitario interagiscono in persone con funzionamenti neurologici diversi.

Uno studio del 2023, “Multi‑level analysis of the gut–brain axis shows autism spectrum disorder‑associated molecular and microbial profiles” (Nature Neuroscience), mostra che persone autistiche presentano alterazioni specifiche di popolazioni microbiche (tra cui Prevotella, Bifidobacterium, Desulfovibrio, Bacteroides) associate non solo a metaboliti intestinali, ma anche a profili dietetici restrittivi e a livelli elevati di citochine pro‑infiammatorie.

Disbiosi, infiammazione e regolazione fisiologica in persone neurodivergenti

La letteratura scientifica mostra un interesse crescente verso il legame tra equilibrio intestinale, sistema immunitario e funzionamento neurobiologico. In particolare, studi recenti evidenziano che, in molte persone neurodivergenti si osservano caratteristiche fisiologiche ricorrenti che coinvolgono la salute intestinale e i processi infiammatori.

- Disbiosi intestinale: in numerosi studi, tra cui quello di Morton et al. (2023) pubblicato su Nature Neuroscience, è stata osservata una variazione nella composizione e diversità del microbiota intestinale. Alcuni generi batterici — come Bacteroides, Desulfovibrio, Bifidobacterium — risultano alterati, influenzando la produzione di acidi grassi che svolgono un ruolo chiave nel nutrimento della mucosa intestinale e nella regolazione del sistema immunitario.

- Barriera intestinale alterata: in alcune persone neurodivergenti è stata descritta una maggiore permeabilità della mucosa intestinale, nota anche come leaky gut. Studi come quello di Fanos et al. (2021) su Life (Basel) hanno evidenziato come il passaggio di molecole come i lipopolisaccaridi (LPS) possa attivare una risposta infiammatoria sistemica, con potenziali effetti anche sul sistema nervoso centrale e sul funzionamento neuropsicologico.

- Infiammazione sistemica e neuroinfiammatoria: alcuni studi hanno documentato una correlazione tra disbiosi intestinale e attivazione immunitaria in persone neurodivergenti. In particolare, è stata osservata una maggiore presenza di citochine pro-infiammatorie e alterazioni nei metaboliti microbici, con possibili effetti sull’espressione genica cerebrale, sulla regolazione emotiva e sul comportamento (Morton et al, 2023; Fanos et al, 2021).

- Regolazione di fame e sazietà: altri studi (Garcia-Gutierrez & Narbad, 2020, Frontiers in Neuroscience) mostrano che il microbiota può influenzare la produzione di ormoni e neurotrasmettitori coinvolti nella regolazione dell’appetito, contribuendo a difficoltà nella percezione di fame e sazietà, o a comportamenti alimentari selettivi. Inoltre, lo studio di Lewis et al. (2025) pubblicato su Metabolites conferma che, in persone ADHD, esistono alterazioni nei segnali metabolici e infiammatori che interferiscono con la regolazione dell’appetito e con il senso di gratificazione legato al cibo, rinforzando l’ipotesi che la dieta abbia un ruolo centrale anche nella modulazione di questi circuiti.

Cibo che infiamma e cibo che nutre: quali alimenti limitare e quali favorire per sostenere il benessere neurobiologico

Dal punto di vista alimentare, un approccio anti-infiammatorio implica anzitutto il ridurre o eliminare una serie di alimenti che possono alimentare processi infiammatori silenti o attivare reazioni avverse, soprattutto in presenza di un sistema neuroimmunitario già sensibilizzato.

Tra questi troviamo gli zuccheri raffinati, i dolci industriali, gli oli vegetali ad alto contenuto di omega-6 (come mais o girasole), i cibi ultra-processati e il fast food, così come alimenti che contengono glutine o caseina laddove si sospettino sensibilità individuali.

Anche additivi, coloranti, conservanti e un eccessivo consumo di carni rosse e insaccati sono da considerarsi potenziali attivatori di infiammazione. Al contrario, esistono numerosi alimenti che possono aiutare a sostenere un terreno biologico più equilibrato e a ridurre l’infiammazione sistemica.

Ad esempio: pesce azzurro, semi di lino e noci sono ottime fonti di omega‑3 EPA/DHA, fondamentali per la salute cerebrale; le verdure a foglia verde e le crucifere apportano fitonutrienti, fibre e minerali; frutti di bosco, curcuma e zenzero offrono potenti antiossidanti e composti antinfiammatori naturali.

Non da ultimi, gli alimenti fermentati — come kefir, miso, yogurt naturale — supportano il microbiota intestinale, mentre legumi, cereali integrali e fibre prebiotiche nutrono i batteri buoni e favoriscono un equilibrio intestinale profondo, contribuendo così a migliorare anche la regolazione emotiva e cognitiva in un’ottica integrata.

Una visione integrata

Prendersi cura del benessere psicofisico non significa intervenire solo su un sintomo o su un comportamento. Significa guardare alla persona nella sua interezza, riconoscendo che mente, corpo, energia e fisiologia sono profondamente interconnessi. In questo contesto, l’alimentazione gioca un ruolo cruciale: una leva potente che può sostenere processi di regolazione, equilibrio e vitalità.

Ignorarla, in un approccio clinico, educativo o familiare, significherebbe trascurare una parte essenziale dell’ecosistema umano.

Nel lavoro con persone neurodivergenti, così come con chi attraversa difficoltà emotive o cerca una nuova armonia nella propria vita, l’integrazione tra scelte nutrizionali, supporto psicologico, lavoro corporeo, qualità del sonno, ambiente e relazioni diventa una strada concreta verso un benessere più stabile e profondo.

Sappiamo oggi che l’alimentazione può modulare l’infiammazione sistemica, influenzare l’attività neuronale, sostenere la neuroplasticità e regolare il microbiota, con ricadute reali sul comportamento, sull’umore, sulla soglia di stress, sulla concentrazione e sulla relazione con il proprio corpo.

Ecco perché parlarne è importante. Non si tratta di trovare soluzioni rapide o protocolli universali, ma di accompagnare la persona in un percorso personalizzato, rispettoso e costruito in rete con figure professionali diverse.

Dare dignità e attenzione anche a ciò che spesso viene ritenuto “secondario” — come l’alimentazione — significa riconoscere l’essere umano nella sua totalità. Ed è da lì che, molto spesso, comincia un cambiamento autentico.

Se sei un/una professionista multidisciplinare in ambito educativo, clinico, nutrizionale, medico integrato o corporeo — e senti che è il momento di ampliare lo sguardo, approfondire la connessione tra alimentazione, neurodivergenze e salute integrata — sappi che in Frame Hub stiamo lavorando a un progetto pensato proprio per Te.

Sarà uno spazio di confronto, formazione e crescita integrata – innovativo e unico nel panorama italiano- per chi desidera portare maggiore consapevolezza, sensibilità e strumenti realmente inclusivi nel proprio lavoro quotidiano a supporto di persone neurotipiche e neurodivergenti.

Iscriviti alla nostra newsletter se vuoi rimanere aggiornato/a: presto condivideremo qualcosa di speciale, e ci piacerebbe che tu fossi tra i primi a saperlo.

Fonti

Lewis, N. (2025). Gut–Brain Inflammatory Pathways in Attention‑Deficit/Hyperactivity Disorder. Metabolites, 15(3), Article 335.

Morton, J. T., et al. (2023). Multi‑level analysis of the gut–brain axis shows autism spectrum disorder‑associated molecular and microbial profiles. Nature Neuroscience.

Anaclerio, F., et al. (2024). Microbiota and Autism: A Review on Oral and Gut Microbiota. Biomedicines, 12(12), 2686.

Garcia‑Gutierrez, E., & Narbad, A. (2020). Autism Spectrum Disorder Associated With Gut Microbiota at Immune, Metabolomic, and Neuroactive Level. Frontiers in Neuroscience.

Leyrolle, Q., et al. (2023). The gut‑derived metabolites as mediators of the effect of nutrition and gut microbiota on brain health. Frontiers in Nutrition.

Fanos, V. (2017). Dieta e microbiota: Alimenti, batteri, probiotici e salute. Hygeia Press.

Sinibaldi, F., & Achilli, S. (2020). Stress, emozioni e salute: Il ruolo dell’equilibrio neurobiologico nel benessere psicofisico. InSciences Editions.

Pivotto, M; Moro F. (2025). Autismo, geni, epigenetica e ambiente: un intreccio complesso. Asperger Online.